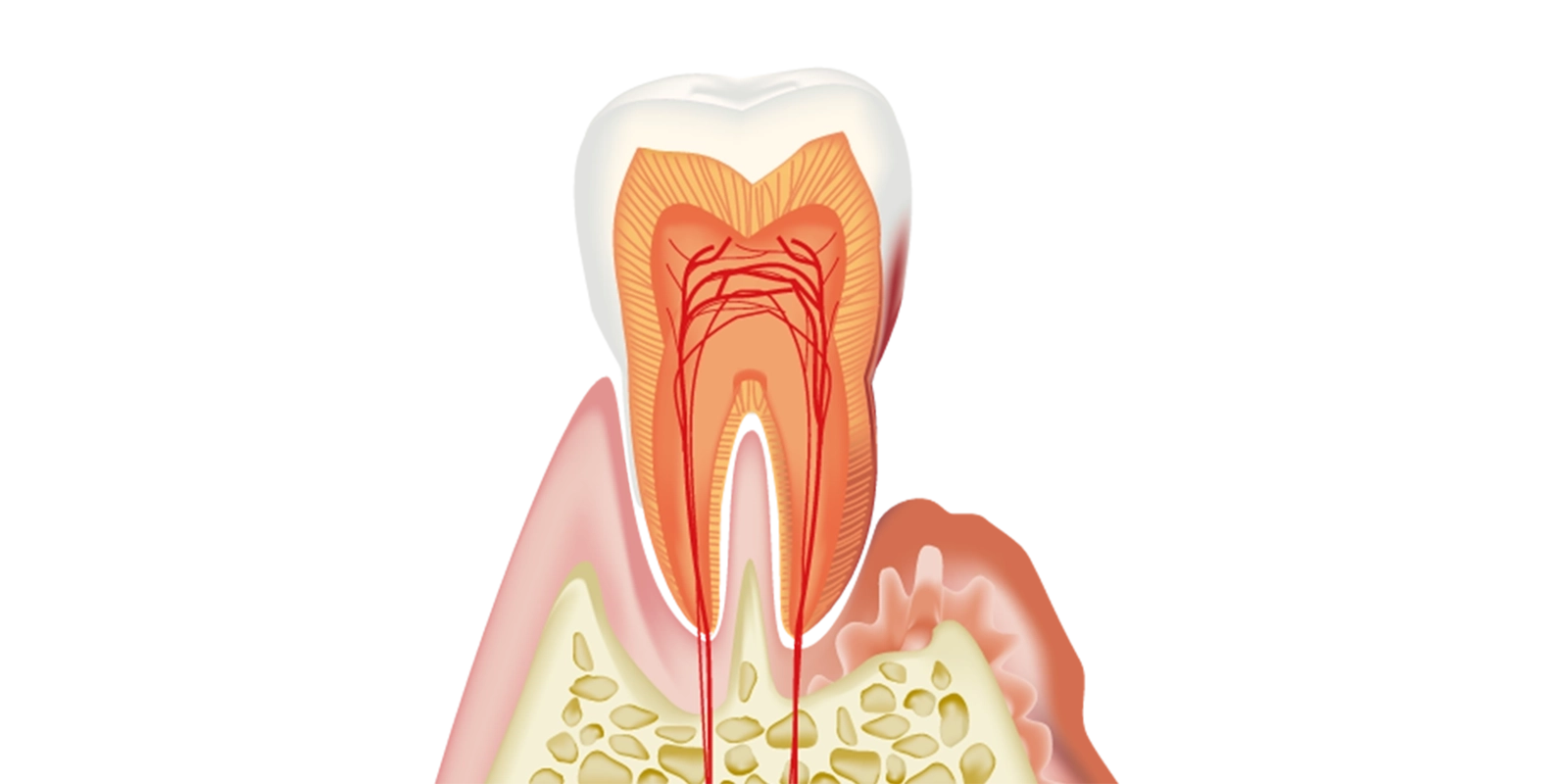

軽度歯周病は、歯肉や骨に軽度の炎症が見られ、通常は自覚症状が少ないです。この時期に気付かないことが多いですが、歯周ポケットが3~5mm程度になります。

治療内容

- プラークや歯石の除去(スケーリング)

- 正しいブラッシング指導

- 定期的な再評価

歯周病は、歯を支えている歯周組織に影響を及ぼす感染症です。この病気は主に細菌感染によって引き起こされ、歯肉の炎症や顎の骨を破壊してしまうことがあります。初期の段階では無症状のことも多いですが、進行すると歯を支えている骨が溶けて、最終的には歯が抜け落ちる可能性があります。

歯周病は広義の用語で、軽度の歯肉炎から重度の歯槽膿漏までを含む病変を指します。歯槽膿漏は、その中でも最も進行した状態を指します。

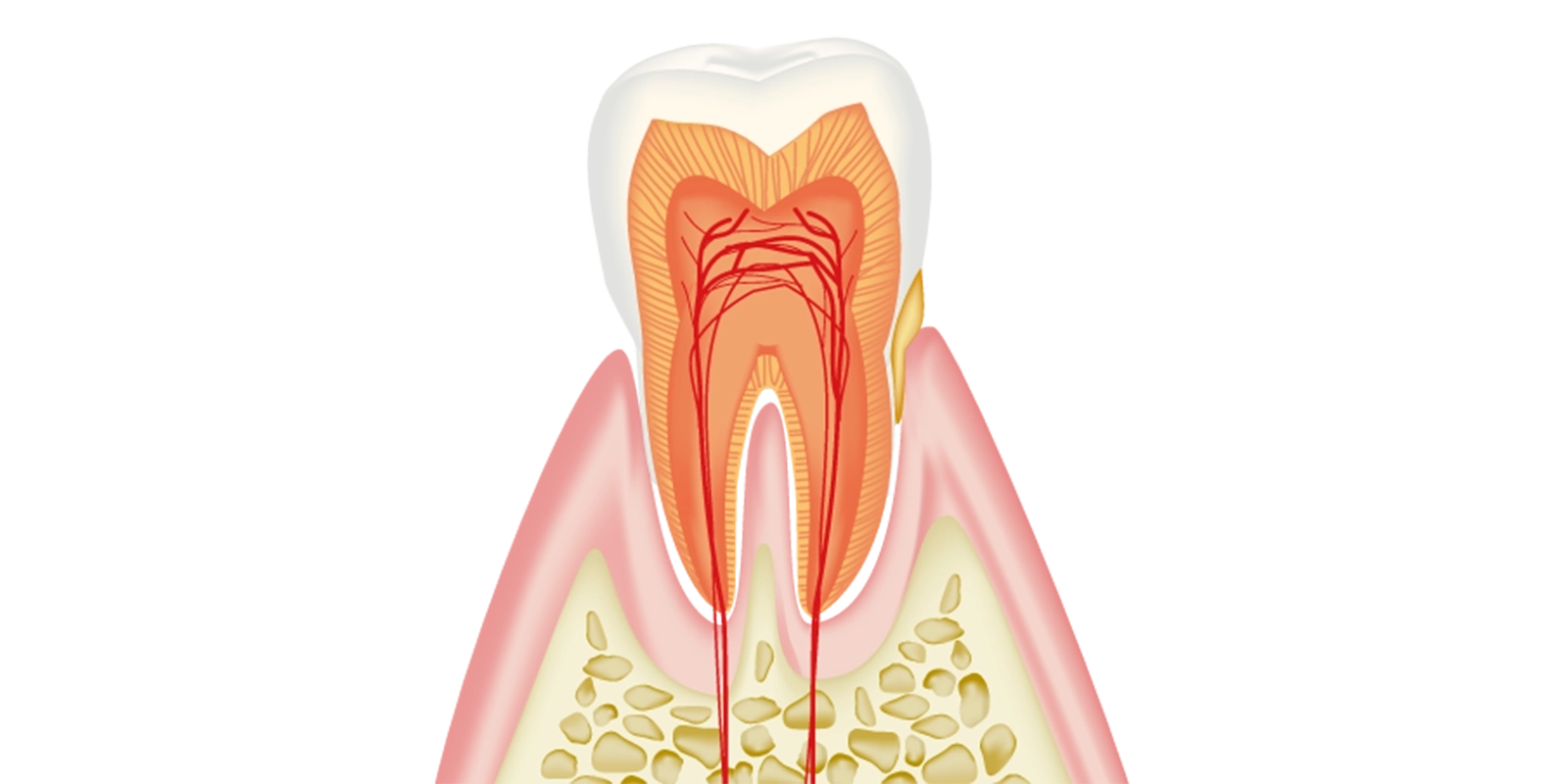

歯肉炎は、歯周病の初期段階であり、歯茎が炎症を起こしている状態です。赤く腫れ、出血しやすくなるのが特徴です。

この段階では、適切なケアを行うことで元の健康な状態に戻すことが可能です。

歯周病の主な原因は、プラーク(歯垢)に含まれる細菌です。その他の要因として、以下が挙げられます。

| 歯科医院で行うこと | ・定期的な歯科検診 ・プロフェッショナルなクリーニング ・必要に応じた治療と指導 |

|---|---|

| 自宅で行うこと | ・毎日の正しい歯磨き(ブラッシング)と知識 ・デンタルフロスや歯間ブラシの使用 ・健康的な食事とストレス管理 ・定期的な口腔ケアの確保 |

歯周病は、歯肉や歯槽骨に炎症を引き起こす病気で、全身のさまざまな疾患のリスクを高める可能性があります。

歯周病により歯肉が炎症を起こすと、口内の細菌が増加し、これが悪臭の原因になります。プラークや歯石の堆積も口臭を悪化させる要因となります。歯周治療を行うことで、口臭は改善されることが多いです。

軽度歯周病は、歯肉や骨に軽度の炎症が見られ、通常は自覚症状が少ないです。この時期に気付かないことが多いですが、歯周ポケットが3~5mm程度になります。

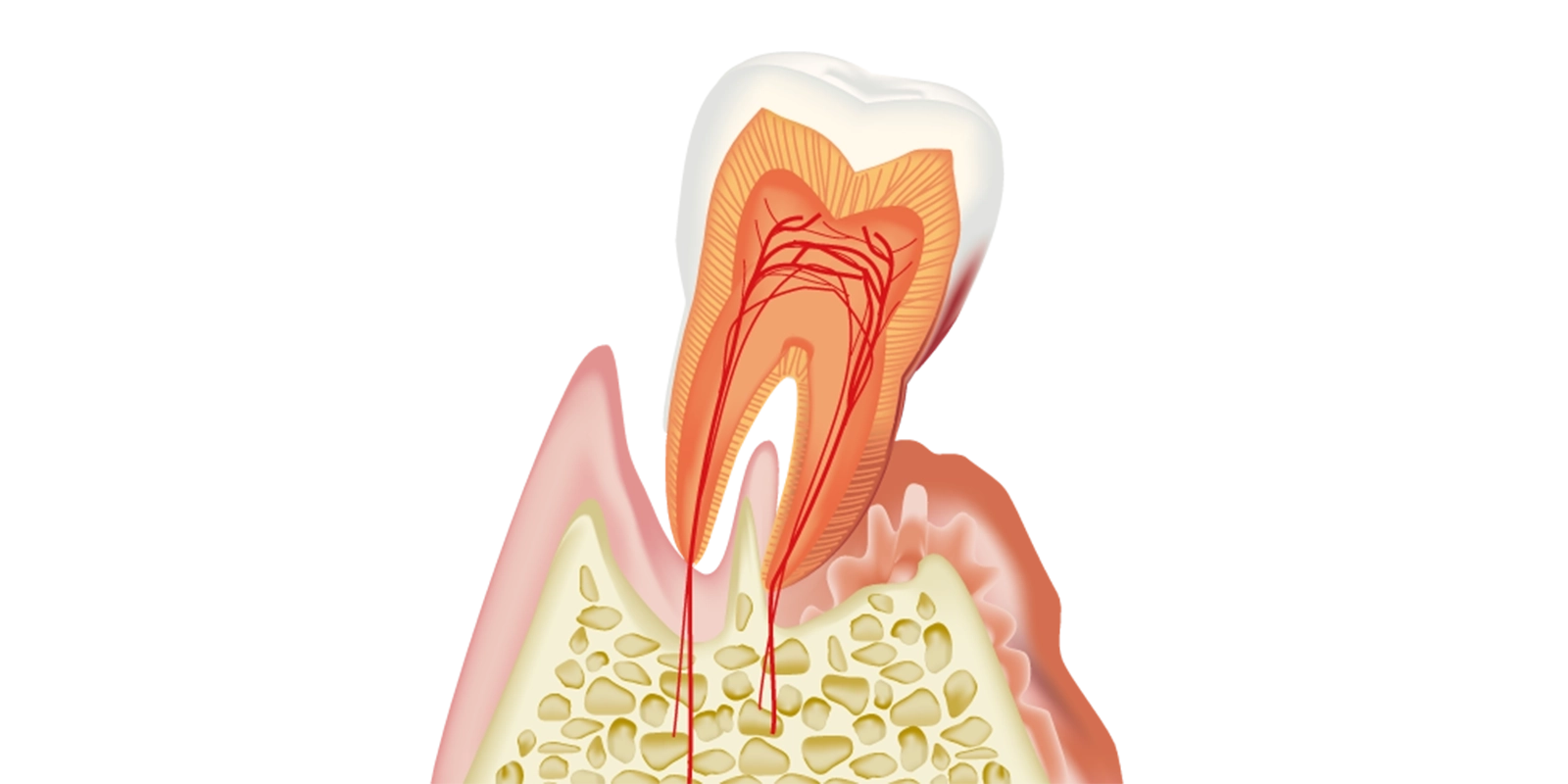

中等度歯周病では、歯周ポケットが5~7mmに達し、歯の支持組織がより大きく失われることがあります。この段階で出血や腫れが見られ、悪臭が発生することもあります。

重度歯周病は、歯周ポケットが7mm以上に達し、歯が非常に動揺する状態です。炎症が進行し、痛みや膿が出ることもあります。

以下のような場合に抜歯が検討されます。

| 色 | ピンク色 |

|---|---|

| 形状 | 平滑で引き締まった状態 |

| 出血 | ブラシやフロスによって出血しない |

| 感覚 | 痛みや不快感を感じない |

一生懸命、歯を磨いているのに、すぐ歯肉が腫れたり、出血する、口臭がする、口の中がなんとなくネバついたり、嫌な味がする、または、歯科医院に定期的にメンテナンスに通っているのにすぐに再発してしまう。

このような方には、是非、歯周内科治療をおすすめします。

歯周病は細菌による感染症です。お口の中にはカンジダというカビが根を張っており、歯周病菌はそのカビを住処にしています。ですから、上記のようなことを一生懸命していても、原因となる菌を殺菌しなければ、根本的な解決にはなりません。

そこで必要となのが薬で歯周病を治す歯周内科治療です。歯周病が薬で治ると聞くと驚く方がほとんどだと思います。しかしながら、歯周病は先程お話ししたように感染症ですから、お口の中から原因となる菌がいなくなれば、自然と治っていくものなのです。

それにはまず位相差顕微鏡という特殊な顕微鏡で、お口の中から取った汚れを観察し、細菌の種類、量、活動度を調べます。そして、歯周病菌が確認されたら、ジスロマック(抗生物質)1日1回2錠を3日間服用します。これは細菌を殺す目的で使用します。

それと同時にハリゾン(抗真菌薬)を歯磨き剤がわりにしてブラッシングを行い、細菌の住処となっているカビ(カンジダ菌)を除去します。除菌が完了すると歯石の除去を行い、その後はペリオバスターN(100%天然由来)という歯周内科専用の歯磨き剤を用いてメンテナンスしていきます。

ここで注意していただきたいのは、歯周病は感染症ですから、せっかく除菌をしても、また人から写される可能性があるということです。回し飲みや回し食い、箸やスプーンの使い回し、キス等が再感染の元となります。

せっかく除菌をしても、パートナーから写されてしまっては台無しになってしまいますので、お二人同時に治療される事をおすすめいたします。再発を予防するには、定期的に再感染がないか、カビ菌が増えていないかを位相差顕微鏡で確認し、歯科医院で専門の器具を使って、プロフェッショナルクリーニングを行っていくことが大切です。

当院は歯周内科研究会の会員となっておりますので、安心してこの治療をお受け頂く事ができます。